貸付を希望する農用地について (令和7年度からの賃借)

1.受付

- 農用地等の貸付希望の受付は、市町の農業主務課窓口で行っています。農地のある市町の窓口に申出ください。なお、受け手(耕作希望者)を決めている場合は、受け手と相談した上で、申出ください。

貸付希望農用地等が複数の市町にある場合は、それぞれの市町の窓口へ申出ください。

○受付期間

貸付開始日の4カ月前(令和7年11月賃借始期の場合、令和7年7月末)。

○申出に当たっての留意点

- 上記、賃借希望受付票(出し手記入用)に貸付希望農地一覧(農地台帳の写しなど)を添付し、申出ください。

- 耕作者が決まっている場合、事前に耕作者と賃借条件などを可能な限り調整しておいてください。

- 申請書記載の情報は、貸し付けを円滑に行うため、必要に応じて機構事業に関係する機関、団体、個人へ情報提供されます。

○申出先

市町農業担当課又は市町に駐在する農地集積専門員

農地集積専門員名簿

※ 業務時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)です。

2.貸付を希望する農用地の農地機構による借入れと受け手(耕作希望者)への貸付け

地域計画(目標地図)に受け手が位置づけれられている又は位置づけられることが確実な場合、農地機構は、農用地の出し手(農地所有者等)と受け手の賃借の条件等を調整し、合意ができた農用地について、農用地利用集積等促進計画の作成に必要な関係書類を作成しますので、1.受付に記載の貸借希望受付票により、農地のある市町の窓口に申出ください。

3.農地の所有者が死亡または不明になった場合

〇 相続未登記農地と所有者不明農地の関係

農地の所有者が亡くなられ、農地の相続登記をせずにそのままにしておくと、その農地は相続人全員の共有となります。その後、相続が繰り返されるたびに共有者は増えていき、所有者不明農地(相続未登記農地)となってしまいます。

また、「所有者不明土地問題の解決に向けた法律」が令和3年4月に成立し、相続登記の申請は令和6年4月1日から義務化されます。義務化の施行日(令和6年4月1日)前に発生した相続についても施行日から3年以内の登記の申請が義務付けられています。

詳しくは法務省ホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」をご覧ください。

〇 相続登記の手続きができていない農地について

令和5年4月1日に農地中間管理事業の推進に関する法律等が改正され、所有者不明農地であっても、農地機構との貸借であれば、全ての相続人を調べることなく、簡易な手続で最長40年間借りることが可能になりました。

手続きは大きく3つのパターンがあります。

①共有者(相続人)の法定相続分の過半が判明している場合

②共有者の過半が判明していない場合

③所有者がわからない場合

〇 相続未登記農地の取扱いについて

土地所有者(登記名義人)が死亡した場合、登記をそのままにしておくと、その農地は相続人全員の共有となります。その後、相続が繰り返されると、共有者がねずみ算式に増えていきます。

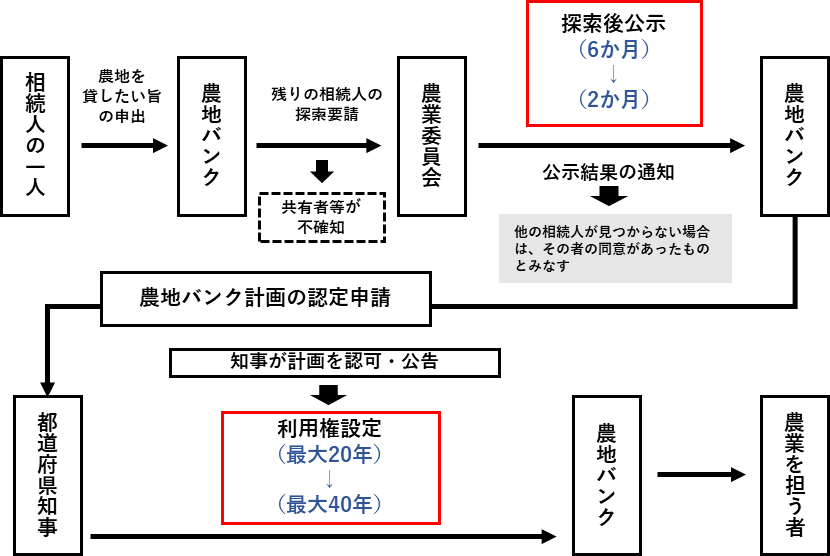

- 共有者(相続人)の一人が判明している場合(農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「バンク法」といいます。))

(ⅰ) 共有者の過半が判明している場合

共有者の一人が過半の同意を得て申出を行うことにより、農地機構に利用権を設定することができます。(ⅱ) 共有者の過半が判明していない場合(バンク法)

※過半の同意の場合は当該利用権の存続期間が40年を超えないものに限ります。

※全員同意の場合は通常の利用権の設定ができます。

①共有者の一人が管理(固定資産税の納税等)している場合、当該者又は借りたい方が農地機構に申出を行います。②当該申出を受けた農地機構は当該農地について最長40年以内の利用権を設定するため、農用地利用集積等促進計画等を作成するとともに、バンク法第21条の2に基づき所有者情報の探索を市町農業委員会に対して要請します。なお、賃料の支払先をあらかじめ決めておくことも必要です。③市町農業委員会は、共有者の過半が判明した場合は当該共有者の同意をとります。また共有者の過半が判明しない場合は、バンク法第22条の3に基づき、農用地利用集積等促進計画等の公示を2か月間行い、公示期間中に異議がなかった場合は、判明しなかった共有者は同意したものとみなされ、県又は市町が公告し、利用権が設定されます。

■共有者の一人以上は判明している農地(改正バンク法)

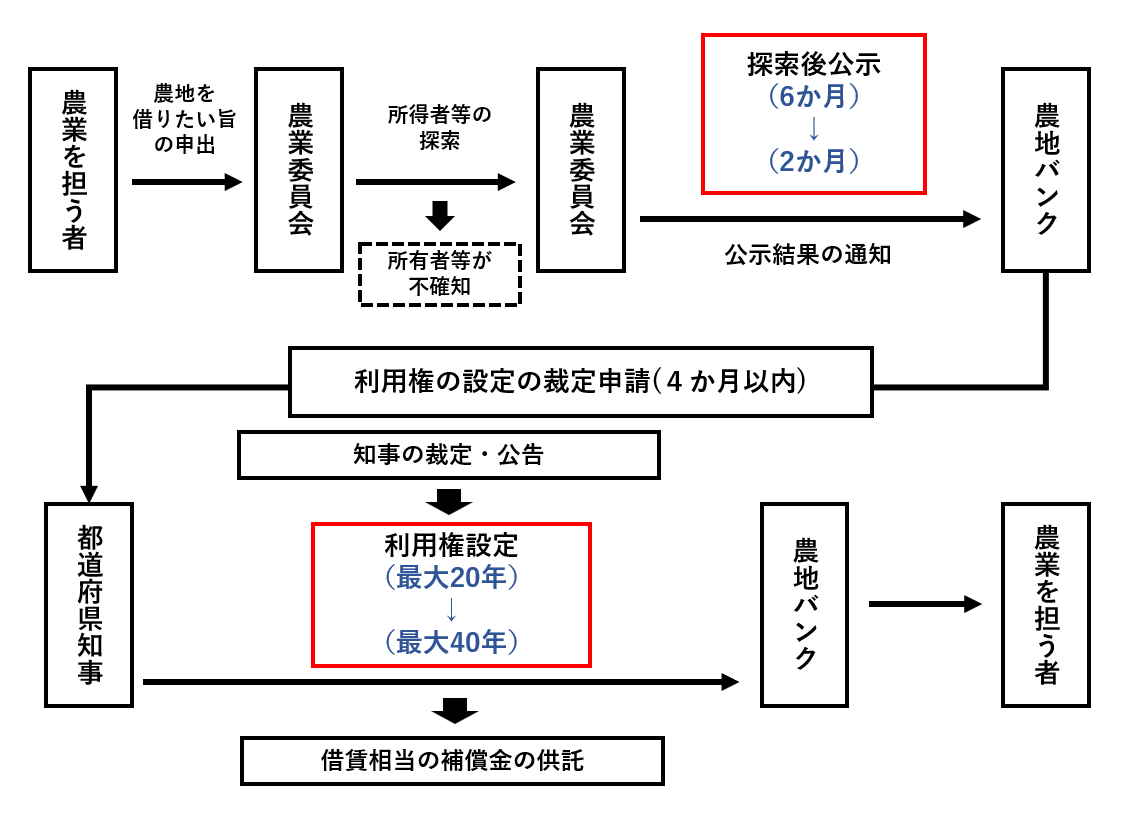

- 所有者がわからない場合(農地法)

①農業委員会は、農地の利用状況調査などで所有者が不明の場合、所有者の探索を行い ます。②農業委員会は当該農地が所有者不明である旨の公示を2か月間行い、公示によっても共有者の過半が分からなかった場合は、その旨を農地機構に通知します。③農地機構は、当該農地を借り受けたい場合は、通知を受けた日から4か月以内に知事に対して裁定の申請を行います。④当該裁定の申請を受けた知事は、当該農地に係る情報等を公告し、所有者等から意見書の提出期間を設けた後、最長40年間の利用権を農地機構に設定することを裁定することができます。

■所有者が1人も判明しない農地(改正農地法)

【民法で定められた遺産分割の順位】相続の順位 法定相続人 法定相続分 代襲相続 第1順位 直系卑属(子・孫) 配偶者:1/2

子:1/2制限なし

養子縁組以前に生まれた

子は代襲相続しない。第2順位 直系尊属

(父母・祖父母)配偶者:2/3

直系尊属:1/3制限なし 第3順位 兄弟姉妹 配偶者:3/4

兄弟姉妹:1/4おい・めいまで ※「代襲相続」とは、被相続人(亡くなった方)より先に、相続人(相続する人)が亡くなっていた場合【相続放棄した場合】

○配偶者が相続放棄した場合は、その他の相続人に均等にその割合が移ります。

○配偶者以外の相続人が相続放棄した場合、配偶者以外の相続人に均等にその割合が移ります。

○先順位の相続人の全員が相続放棄すると、次の順位の人が相続人になります。

お問い合わせ

お問い合わせ