農地中間管理事業について

農地中間管理機構を活用して経営の規模拡大と安定化を進めましょう!

- ○農地の貸借は公的機関香川県農地機構をご活用ください。

-

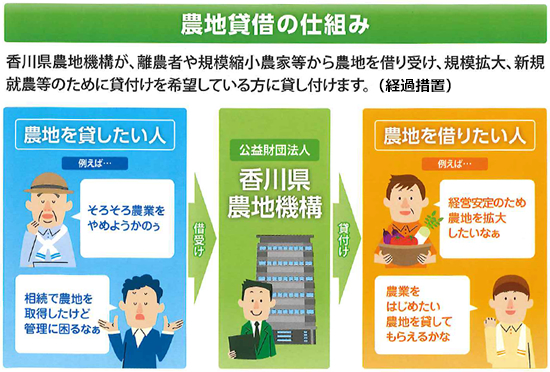

- 公益財団法人香川県農地機構は、香川県知事から農地中間管理機構の指定を受け、出し手から農地を借り受け、受け手となる担い手の規模拡大や利用する農地の集約化に配慮して転貸しをすることにより、担い手の経営安定や地域の農地利用の最適化等を進めています。

- 農地貸借による経営の規模拡大と安定化に向け、農地中間管理機構を活用しましょう。

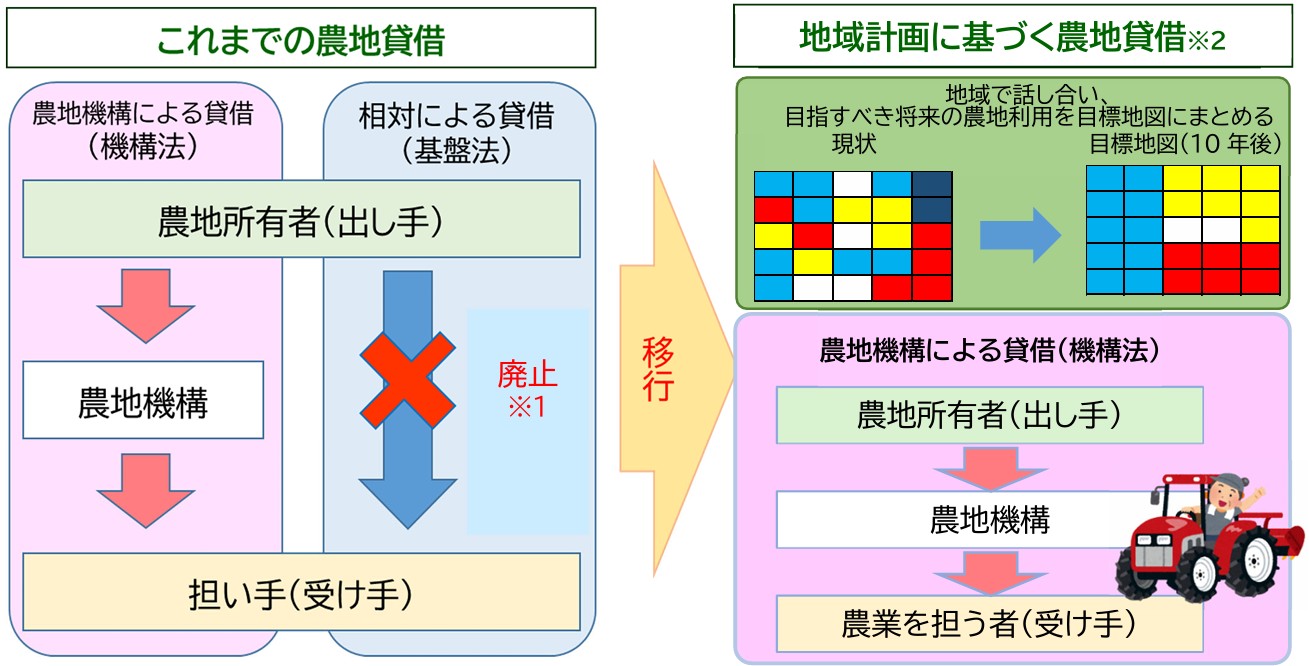

◆ 令和7年度からの農地の貸借方法について ◆

農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正に伴って、「利用権設定事業(いわゆる相対での農地貸借)」が廃止されたことから、令和7年4月(地域計画策定後)からの農地の貸借は「農地中間管理事業(農地機構を介した農地貸借)」になります。

- 今後の農地貸借については、10年後の目指すべき農地利用の姿を示した「地域計画(目標地図)」に基づく、農地機構による貸借に移行します。

- 貸借の受付については、引き続き市町(農業委員会または農業関係課)に駐在の農地集積専門員が行います。

※1 既に利用権設定がされている契約(相対)については、契約期間満了日まで有効です。

※2 このほか、農地法第3条に基づく貸借の手続きがあります。

- 「地域計画」とは

- 農業者の減少や遊休農地の拡大などにより、今後、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるため、地域で話合いを行い、目指すべき将来の農業や農地利用の姿を明確化した計画を地域ごとに市町が策定するもの。

詳しくは、香川県のホームページ(農業経営課 > 農地の活用 > 「地域計画」について)をご覧ください。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/noukei16300/nochi-katuyo/tiikikeikaku.html

◆ 農地中間管理機構の仕組み ◆

農地機構による農地の賃借先の決定は市町が策定する地域計画(目標地図)に基づくものとなり、目標地図の対象筆に担い手等の農業を担う者が位置づけられている又は位置づけられることが確実な場合に、農地機構は以下の賃借の手続きを進めます。

【地域の担い手が農地機構を活用するメリット】

- ○ 認定農業者などの担い手農家

- 農地機構からまとまった農地を借受けでき規模拡大が進めやすくなります。また、農地機構を活用して分散した農地を集約化し、作業の効率化を図ることができます。(一定の要件のもと、農地機構を通じた農地の受け手に対する助成措置があります。)

- ○ 集落営農組織

- 集落での話し合いの中で、農地機構に農地を貸し付けることにより、集落営農組織を核とした、地域内の農地利用の再編成を進めることができます。(一定の要件のもと、農地機構を通じた農地の貸し借りに対して助成措置があります。)

- ○ 新規就農(就農希望者・農外企業)

- 自らが農地を探さなくても農地機構が保有する農地を借受けることができ、これまで課題であった農地の確保がしやすくなり、安心して経営がスタートできます。

【農地の出し手が農地機構を活用するメリット】

○ 農地機構は香川県知事指定の公的機関なので、安心して農地を貸すことができます。

○ 農地の受け手とは農地機構が話し合うので、出し手自ら受け手と交渉する必要はありません。

○ 賃料を伴う場合、賃料は農地機構から支払われ、契約期間が満了すれば農地は確実に戻ります。

◆農地中間管理事業を重点的に実施する区域等の設定◆

県、市町、JA等関係機関・団体が緊密な連携の下、農地中間管理事業を重点的に推進する地区として、情報共有しています。地域計画の策定区域が農地中間管理事業を重点的に実施する地域になります。

お問い合わせ

お問い合わせ